Икона в Церкви

Интервью с двумя американскими иконописцами

«Острова» представляют двойное интервью о церковном искусстве со священниками-иконописцами о. Андреем Бородой и о. Антонием Гуниным. Оба ушли в свое время из «мирового православия» и сейчас принадлежат к Святой Православной Церкви в Северной Америке (HOCNA, Бостонский Синод). О. Андрей родом из Грузии, служит в приходе св. пророка Илии в городе Сент Поле, столице штата Миннесота. О. Антоний приехал из России и служит в Бостоне. Беседуем о том, что такое творчество и традиция, аутентичность и церковность.

По пунктам

Знакомство

— О. Андрей, расскажите, как Вы начали писать иконы?

АБ: Я занимался живописью с раннего детства. Эти занятия никак не были связаны с религией. Хотел поступить в Академию художеств, но сами художники отсоветовали: есть такой образ академического образования как пожарного, который гасит огонь — формальное обучение подавит в тебе все живое. А потом я пришел в церковь, в христианство, мне было 24 года. Сразу появился интерес к церковному искусству, естественно к иконописи. Тогда же — провиденциально — я встретился с Адольфом Николаевичем Овчинниковым, старейшим сотрудником реставрационного центра Грабаря. Это произошло так. В 80-м я попал в монастырь через моего друга по Университету, который пошел учиться в семинарию — сейчас он известный священник в Грузии. И он предложил мне поехать на летнее время в монастырь. Это была Бетания, недалеко от Тбилиси, в горах. Там я был крещен. В монастыре было всего три монаха, я жил наездами, помогал им. И туда приезжал Овчинников, чтобы делать копии фресок. Мы с ним познакомились, и из нашего общения быстро выросла дружба , хотя он старше меня на 25 лет. Пару лет я общался с ним в Бетании, он меня консультировал, а потом я поехал с ним в пустыню в долине реки Иори. Там есть целая группа монастырей. Некоторые комплексы хорошо исследованы, некоторые совсем не исследованы. Он ездил в комплекс Сабереби — название по-грузински значит «монашеское». Это пещерный монастырь, большая часть жилых комплексов в нем разрушена в результате естественной эрозии, но осталась самая глубокая часть с многочисленными церквями. Там есть ранние росписи (IX-X вв), удивительно красивые, скорее всего сирийской традиции, не похожие ни на что, во всяком случае из того, что осталось в Грузии. В течении двух лет осенью я и еще один наш друг отправлялись туда с А.Н. Он там делал копии, а мы ему помогали. Спали прямо в пещерах. Незабываемое время.

Потом я приезжал в Москву, приходил к нему домой и в центр Грабаря, который тогда находился в Марфо-Мариинской обители, ездил к нему в Псков, где он реставрировал церковь Успения. Общение с Овчинниковым научило не просто практической иконописи, но и пониманию древнехристианского искусства и его связи с основами веры. Искусство как отражение способа мышления — вот то, что он мне преподал, и за что я ему неимоверно благодарен.

Когда я начал сам писать иконы и расписывать храмы, в Грузии не было ни одного иконописца. В Москве я познакомился также с иконописцем Зиноном, который тогда только начинал работу по восстановлению Данилова монастыря. А через Зинона я познакомился с другими российскими иконописцами, в том числе с Сашей Соколовым, с которым у нас сложилась большая дружба и которому я многим обязан. Я с ним участвовал в первой пост-советской выставке современной иконы в 1989 году.

С Овчинниковым у меня связана еще одна необычная история. Он мне рассказал, что в конце 70-х ездил в США с большой выставкой русского искусства как главный реставратор и куратор ее иконописной части. В Бостоне на эту выставку пришли монахи. А.Н. замечательно рассказывает и он дал им специальный тур по своему отделу выставки. Монахи в свою очередь пригласили его в свой монастырь, который ему очень понравился, ему показывали старые и новые иконы, а потом пригласили на верхние этажи посмотреть другие реликвии, в том числе большую икону Преображения. За ним повсюду, — не только в этот раз в монастырь, а вообще куда бы его кто ни приглашал, — неотступно следовали «искусствоведы в штатском». В этот раз случилось так, что «искусствоведами» были две женщины, и монахи их на второй этаж не пустили, объяснив, что женщинам туда ходу нет. Овчинников сказал, что наконец и в первый раз за всё время выставки он вздохнул свободно. После приятной беседы он предложил монахам почистить эту икону Преображения. И он на удивление монахов прямо перед ними снял с нее темную пленку. А потом через многие годы, когда я попал в Преображенский монастырь в Бостоне, о. Пантелеимон рассказал мне эту же самую историю, только уже со стороны монахов. Рассказы совпали буквально. Он только добавил кое-какие детали, одна из которых была об «искусствоведицах в штатском». О. Пантелеимон сразу понял, какие это искусствоведы, и потому увел А.Н. на второй этаж. И те в течение всех часов, покуда А.Н. был наверху, нервно метались по первому этажу. Еще одно, так сказать, художественное совпадение: с о. Пантелеимоном меня познакомила тоже иконописец, моя старшая подруга, замечательнейший человек, покойная Ксения Михайловна Покровская. Но это другие истории.

— О. Антоний, а Вы с чего начинали в церковном искусстве?

АГ: Я тоже рос в СССР, ни о каком религиозном образовании и речи не было, воцерковлялся уже сам, в сознательном возрасте. А с изобразительным искусством я дружил с детства, учился в изостудии, потом в Художественной школе родного Воронежа, пять лет на архитектурном факультете, ну и сам по себе что-то пробовал «творить», увлекался модерном, каллиграфией. Когда мы с женой начали вести какую-никакую церковную жизнь в Патриархии в начале 90-х, мне посоветовали попробовать себя в иконописи — дело, мол, нужное, вон, при соборе центральном открывают иконописную школу. Я, конечно, испугался, иконопись, ничего себе. Ладно, думаю, сходил, записался. Занятия стал посещать, лекции разные. Ничего мы там писать так и не начали, зато все познакомились, что потом очень пригодилось. Позже с моим другом и отчасти учителем, Володей Новиковым организовали что-то типа иконописной мастерской. Сами делали доски, варили левкас. Пробовали себя и в резьбе, и в миниатюрах, но, конечно, икона сама по себе всегда была во главе. Очень скоро нас позвали расписывать одну из самых старых церквей в Воронеже — Никольскую, украинское барокко. Это было довольно безответственно со стороны тех людей, потому что мы были еще совершенно новички и не особенно даже представляли, как и что конкретно делать. Но, видимо, выбирать в то время было не из кого, а веяния времени или церковное начальство потребовали роспись, ничего не поделаешь.

Потом большой проект был в Липецкой области — несколько лет ездили на роспись храма, учились в процессе. А в 1995-96 годах я уже перешел в Зарубежную Церковь и присоединился к нашим катакомбникам в Воронеже. Постепенно мастерскую, в которой к тому времени уже дружно работали несколько человек, пришлось оставить. Было неестественно продолжать вращаться среди всех прежних церковных знакомых, ну и еще, конечно, молодость, неофитский задор… Так я и стал одиночкой. А в 2000-м я в первый раз приехал сюда, в Штаты. Приехал по приглашению владыки Лавра (Шкурлы) — он ежегодно навещал наших воронежских катакомбников в Иверской обители, где мы тогда служили. Я жил в Джорданвилле какое-то время, работал в мастерской с о.Андреем Эрастовым на росписи собора Александра Невского в Лейквуде, Нью Джерси. А в 2001-2002 мы присоединились к синоду архиепископа Макария (в то время синоду митрополита Каллиника), он стал к нам приезжать, и мы к нему ездили в Грецию. Так меня пригласили расписывать храм недалеко от Фессалоник, который понтийские греки построили на своем кладбище. И там мы где-то 4,5 года работали с моим прежним коллегой Владимиром Новиковым, прилетали-улетали по туристическим визам. Семьям, конечно, тяжело было, но практика была незаменимая.

— Получается, вы в основном учились на практике?

АГ: Да, конечно, исключительно на практике. Мы ведь всегда чему-то друг у друга учимся, и я искренне считаю, что можно и нужно учиться везде и всегда. Наверное, это и называется самоучка, потому что ни в одной иконописной школе я не учился, но старался брать лучшее у людей, с кем мне приходилось работать.

— Как бы вы сами описали свой стиль?

АГ: Знаете, я глубоко уверен, что русская церковная культура произрастает из византийской. К. Н. Леонтьев много писал об этом. Европейское неоязыческое влияние стало проникать в нашу иконопись, вообще в церковное искусство, условно с XVII в., и оно, в принципе, этот византийский базис русского искусства подточило. А сейчас, к примеру, греки говорят о «русском стиле» в иконописи, называя так живоподобную живопись в духе Васнецова. Как я сам определяю? Не знаю, стараюсь оставаться в русле византийской парадигмы, хотя сказать «византийский стиль» — не сказать ничего. Больше всего ориентируюсь на мастеров так называемого Палеологовского возрождения и на русский круг Дионисия. Как художник я рос на Дионисии, он был для меня номер один. В русской иконописи он для меня ближе, чем Рублев. У него удивительная пластика линии, и в хроматическом плане он стоит совершенно отдельно — его палитра уникальна. Мне больше нравятся его росписи, хотя сохранились и достаточно много икон его работы, например, в Третьяковской галерее икона «О тебе радуется». На этом можно бесконечно учиться. Ну а что в итоге у меня получается — судить не мне.

— О. Андрей, а какие образцы Вас вдохновляют?

АБ: Это необязательно писаные иконы. Например, это позднеантичные портреты, из которых в большей цельности сохранились египетские и поэтому наиболее известные, это т.н. Фаюмские портреты. Из них стилистически и технологически выросла христианская икона. Это стало несомненным особенно после обнаружения в XIX веке ранних синайских икон. И это корни, которые, мне кажется, надо обязательно знать, и в которые, чем больше всматриваешься, больше улавливаешь, что такое икона по смыслу, по своему построению. Вот, это раз. Потом это могут быть и древние изображения на тканях, распределения цвета в них, сама эстетика цвета. Она тоже учит иконе. Это образцы миниатюрной резьбы по кости, вроде бы не имеющие прямой связи с иконописью, римский скульптурный портрет, особенно их надгробия. Но они тоже дают понимание об истоках иконы и построения образа. Если в бОльших масштабах говорить о композиции, то есть синагога Дура-Европос, в которой эллинистическая живопись удивительно сохранилась и показывает, как позднее многофигурные темы тематически разворачивались, понимались и представлялись в программах стенописи. Во всех этих образцах есть последовательная и ясная непрерывность эстетического опыта. Когда этот античный опыт начал усваиваться новозаветной Церковью, христианские художники выразили его в новых образах, но пользуясь почти тем же языком. То есть, в иконописи мы говорим на языке происходящем из языка античного искусства, его живописи: как и многие из ранних отцов говорили на языке, происшедшем из языка, на котором до них говорили языческие философы и ораторы. Но этот язык выражал уже вещи новые.

— А что вы сами предпочитаете писать на этом языке? Что для вас главное?

АБ: Поскольку я сейчас почти не пишу на заказ, у меня нет структуры ежедневной иконописной работы. Преимущество в том, что у меня есть свобода и я не завишу финансово от заказчика. Недостаток в том, что нет регулярной практики, и я отстаю, — с каждой иконой надо как бы восстанавливать навыки. В иконах я не люблю сюжетности. Икона это цельный образ. Я не люблю присутствие реального мира: инструменты которые были в жизни у святых, здания, монастыри, где они жили, реки, элементы природы. Я удаляю все это, по крайней мере минимализирую, я стараюсь сосредоточиться, сфокусироваться на самом образе, на лике. В иконе, я так это представляю, есть преображенная, новая реальность. Но это мое отношение, мой подход, о котором я не спорю и на котором не настаиваю. При том, что в программных стенописях, или иллюминациях рукописей, или житейно-клеймовых иконах совсем другое — там должен быть элемент хроноса, повествования, элементов быта, но в каждом из них по-своему.

АГ: Я работаю постоянно, ежедневно, фулл-тайм. Для меня на первом месте скорее эстетические задачи с образом, пластические и колористические решения. Я как раз завишу от заказчика, и практические вопросы, как изображать, для меня важны. Правда, мне повезло: у меня не было такого, что заказчики подчиняли мой вкус как иконописца и лишали творческой свободы.

Иконопись как творчество?

— Вы воспринимаете иконопись прежде всего как развитие, как творчество?

АГ: Несомненно.

— Часто говорят, что иконы пишутся по канону, следовательно одинаково, и никакого творчества в этом нет.

АГ: Разумеется. Много примеров тому. Когда в Воронеже открывали в Союзе художников секцию храмового искусства, Воронежский союз художников категорически не хотел, чтобы эта секция состоялась. Просто сидели такие пожилые дяденьки и говорили: ну что вы нам принесли? У меня тоже много книг по иконописи, я их могу открыть, посмотреть, зачем мне копии работ оттуда? У нас творческое объединение, а где тут творчество? Мы не видим тут творчества, это ремесло религиозного культа.

— У людей церковных такое отношение тоже встречается.

АГ: В церкви тоже есть проблема какого-то совершенно нетворческого подхода. Даже в центральных московских храмах я видел такую дикую безвкусицу, я просто не понимал, как это вообще допускается. Кто-то там ответственный есть за это?! Ну какая-нибудь церковная комиссия — нельзя же батюшкам, настоятелям, давать на откуп все это. Батюшка получил настоятельство, а у него храм XV-XVI века. И он приглашает знакомых своих — кума, свата, кто там все это пишет? Просто жутко часто.

— Как в иконописи творчество сосуществует с каноничностью?

АБ: Как человек говорит на общем языке, но своим голосом. Даже по одним и тем же нотам ведь играют и поют по-разному. С другой стороны, конечно, есть копирование икон, которое уже стало стандартом. И постоянная репликация одних и тех же образцов убивает в человеке — в художнике, в иконописце — живое отношение к иконе. Иконопись может трансформироваться в элементарное раскрашивание прописей как картинок. Это уже не иконопись, не образо-писание как таковое.

АГ: Сегодня уже смысла нет об этом говорить при наличии печатной продукции. Пожалуйста — если вам нужно просто нечто, чтобы обратить взор во время молитвы, так сказать, от образа к первообразу, то напечатанные иконы намного дешевле и подчас качественней.

АБ: Да, могут быть хорошие копии хороших образцов, но это остается повторением. А живое творческое дальше этого — это то, что человек в себе переживает, через себя пропускает и передает по мере своего художественного мастерства. Образ формируется в уме, — чище ум, яснее образ — но только мастер может выразить этот образ в материале своего ремесла (τέχνη). Конечно, человек может понимать икону или понимать образ, но чтобы выразить его, нужны годы учебы и работы, постоянная работа. И опять-таки, нужен некий внутренний ориентир, компас: что же брать за настоящее, за аутентичное? А насколько это «аутентичное» на самом деле аутентично? Во-первых, это хронологический подход, да. Обычно, чем ближе к истокам, тем свежее. Эта свежесть — я не знаю, как это передать, не знаю, как это формализовать — но ее чувствуешь. То же самое в изначальных текстах. Допустим, мученические акты настоящие, аутентичные — они настолько живые, что чувствуешь, как трепещет сердце человека. Акты Перпетуи и Фелицитаты, помните? Это передача непосредственной жизни, совершенно неповторимый момент, который трудно уловить иначе. В поздних переложениях уже какая-то выхолощенность. Но, с другой стороны стандартизация стиля необходимо приводит к выхолощенности.

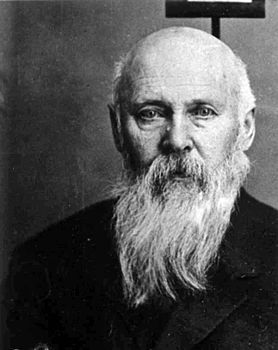

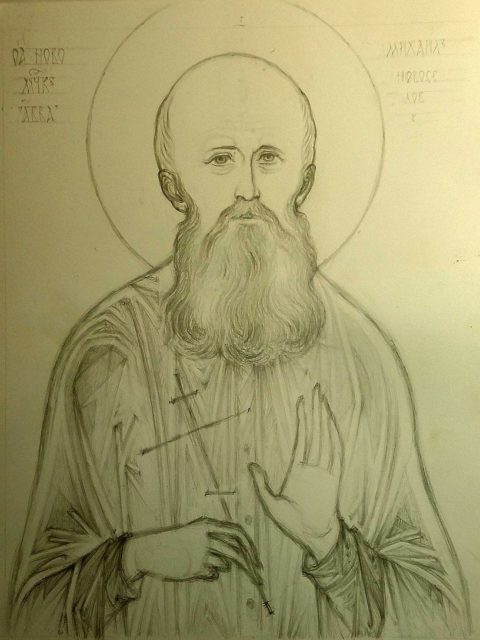

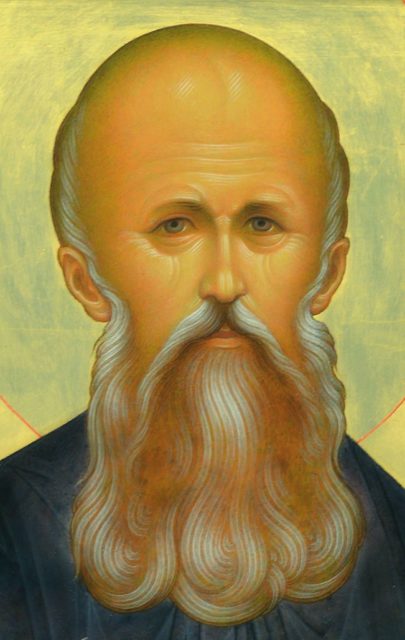

АГ: Да, потом уже начинается типологизация. Но как интересно, о. Андрей, что мы столкнулись вот с какой проблемой, хотя мы разного возраста и по-разному начинали, и , наверное, не было и мысли, что мы с этим столкнемся. Я имею в виду иконописные образы новомучеников. Это касается именно нашего поколения. Мы уже обязаны писать портретно, так или иначе. Если мы имеем фотографии мученика, то иногда смотришь на фотографии и видишь там действительно лик святого, это совершенно очевидно — это вот и есть то живое, о чем о. Андрей говорит. И как-то передать это иконографически очень сложно.

— Расскажите подробнее про иконы новомучеников — как происходит создание их образов? В чем сложность?

АГ: Задача иконописца сегодня — найти золотую середину между типологизацией образа и портретным сходством. Ни то ни другое в чистом виде не дает хорошего результата, правильного для восприятия с точки зрения языка иконы. Ну, например, как мы типологизируем образ: если святой — преподобный, то у него борода обязательно длинная. В то же время в иконе есть незыблемая вещь — историческая достоверность. Она опять же может типологизироваться каким-то образом, но ее исключать нельзя. Как писать новомучеников ХХ века? Одеть ли его в хламиду древнюю или писать в пиджаке и с зонтиком? Это вопрос открытый. Но я, например, не считаю, что нужно писать современных святых в древних одеждах.

— А очки? Скажем, мученик Михаил Новоселов носил очки.

АГ: Хороший вопрос. Потому что некоторые святые не узнаются без очков. Но обычно все-таки очки «снимают». С Михаилом было вообще интересно. Я писал его в обычной одежде, типа толстовки. Сначала думал в пальто написать. Со святыми ХХ века еще стоит вопрос колористики, которая в современной одежде отсутствует — ведь если это пиджак, то какого он цвета обычно? Серый. И как это писать на иконе? Но образ должен быть узнаваем, прежде всего. В конце концов истоки иконописи это несомненно портрет.

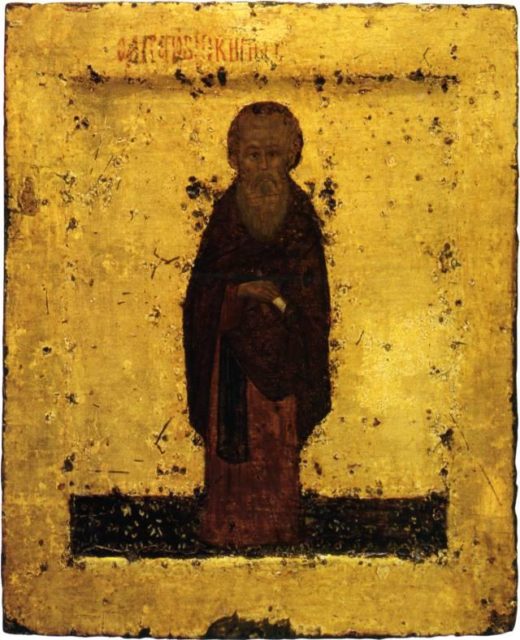

АБ: Как маленькая икона Кирилла Белозерского, помните, такая приземистая фигурка? Она была написана при его жизни и, возможно, подправлена после его смерти. И он живой совсем. Есть присутствие, и есть живое общение с этим образом. И вот поскольку это возможно видеть, поскольку это возможно установить, есть в иконе в какой-то степени элемент портретности, индивидуальность человека. Смотрите, это похоже на агиографию. Житие святого пишется в определенных формах этого жанра, которые необходимы, потому что человеческому сознанию нужно возвращаться к одним и тем же элементам, которые легко воспринимаются. Иконопись это тоже устоявшийся жанр. Но эти жанровые элементы формировались из первичных образов. Если возвращаться к этим первичным живым образам, то они разрушают во многом элементы установившегося жанра. Потому древние иконы совсем не похожи на поздние иконы, они как бы вне самого жанра. Сейчас, когда показываешь те ранние иконы, допустим, кому-нибудь из греков, русских, хоть кому, воспитанному на продукции последних веков, они говорят, что не верят, что это иконы. Например, обсуждаем вопрос, какую икону надо писать, какую они хотят? Они дают какой-то образец, акриловый, очень плохой, причем еще и фотографию. Тогда я показываю им того же святого — скажем, синайскую икону века VII, или даже IX-X века. Они прямо говорят: не может так быть, она неправославная. Для них это разрушение иконописного жанра, который они вот так ограниченно воспринимают.

Почему важна технология

— Для иконописца важно знать технологию письма, понимать химический состав красок, например?

АБ: А. Н. Овчинников связывает упадок иконописной традиции с потерей технологического знания, сказать по простому: того, как пишется икона. Элементы, из которых создавалась церковная живопись — это, прежде всего, краски. Как они делались? Собираются из природы разного типа охры и другие химические элементы, а также небольшой набор кристаллических пигментов — такие, как ляпис лазурь, киноварь, аурипигмент, азурит и пр. Это относительно небольшой набор. Можно взять микроскоп и под увеличением смотреть на эти пигменты. Они должны молоться вручную. Когда их начинаешь молоть, кристаллы разбиваются, но и размолотыми они сохраняют кристаллическую структуру. И надо знать до какой степени можно доводить измельчение каждого из минералов. Оптические свойства у всех этих пигментов разные. Частицы, составляющие краски земляные (охры, умбры, сиенны, зеленые земли и др.) и большая часть синтетических — аморфны, они конечно отражают свет (иначе мы бы их просто не видели), но большАя часть света ими все же поглощается. То есть для того, чтобы они проявили свой цвет, необходимо много света. Другое дело в случае кристаллических пигментов. Эти отражают гораздо больше света, чем упомянутые аморфные. Иными словами, для того чтобы проявить цветоносность, аморфным пигментам необходимо гораздо больше света, чем кристаллическим. В храмах, с их ограниченным освещением, тусклым лампадным и свещным светом, аморфные пигменты быстро теряют цветность (это как «впотьмах все кошки серы»), а кристаллические проявляют все свое оптическое преимущество, подобно тому, как алмаз преломляя падающий на него луч света как бы сам становится источником света. Это физические свойства, которые определяются показателями преломления и степенью поглощения (абсорбции) света.

Так вот, в ходе анализа составов колеров икон разного времени и разного происхождения очень часто оказывалось, что мастера добавляли эти кристаллические элементы во все остальные колерА. В этом была такая постоянность, последовательность и повсеместность, которые исключают случайность или, то, что это было делом одного мастера или одной мастерской. Как это можно описать? Допустим, на иконе какой-нибудь желтый цвет, на вид совершенная охра, но в этой массе земляного жёлтого присутствует аурипигмент, какое-то количество киновари, толченого угля, лазурита и т.п. При том, что эти включения небольших количеств кристаллических пигментов, собственно не меняют основного цвета, он остаётся доминантно-желтым. Но при этом поверхность оживает, она как бы искрится этими кристаллами, блеска как такового нет, но глаз эту цвето-светоносность воспринимает. Так же составляются и прочие цвета. Постоянство и непрерывность этого подхода дают право сказать, что это делалось вполне сознательно и, кроме узко-оптической, имело некую символическую, знаковую функцию.

— А в чём здесь символика?

АБ: Символика совсем избитое слово, но если все же говорить в этом ключе, то здесь символика не просто цвета, о которой много написано, это более глубокая связь, открывающая понимание самих элементов, из которых цвет состоит. Это как та ньютоновская призма, которая и разлагает свет на составляющие его цвета, и собирает цвета в один неделимый свет. Это цветовые кристаллы, нагруженные связью со стихиями, присутствие всех природных элементов во всем. И в каждом образе получается представленным весь мир, все его элементы. Или к примеру, степень измельчения пигментов. Посмотрите под косым, скользящим светом на хорошие иконы, там часто-часто видна прямо «крупа» пигмента. Фон тёмный, чёрный почти, но в нем есть частички цвета, которые вроде совсем «не при чём» — без микроскопа их не видно, но только так получается живой чёрный, а не просто чёрная дырка. Я смотрел на них в 50-кратном увеличении: видно, как эти кристаллы работают, как они отражают свет. И наш глаз это воспринимает, разрешающая способность (перцепция) глазного нерва — один фотон. Конкретный пример: в псковской иконе Сошествия в ад, которую исследовал Овчинников, пещера на иконе черная, но в ней россыпь крупно-помолотых свинцовых белил, которых на расстоянии, с которого обычно икона и смотрится, не видно, но пещера эта жива светом этой россыпи, то есть в ней есть некая светоносность. Или наоборот в белых колерах могут быть рассыпаны крупный лазурит, малахит, древесный уголь. И это определенно не потому, что кисти или чашечки с красками не мылись, тогда была бы просто грязь.

— А в письменных источниках об этом ничего не написано?

АБ: Нет, у нас не осталось письменных свидетельств о том, как знание этой технологии передавалось, но передача совершенно определенно была. И этот принцип составления колеров существовал где-то до XVI века. Однако, как и все принципы в любом художестве, этот принцип тоже нельзя абсолютизировать, то есть он проходит некой сквозной вековой традицией, которой отнюдь не все и не везде следовали. Для многих все это может представиться какой-то мудрёной натурфилософией; потому примите это как рассуждение вслух, как провоцирование любопытных умов. И конечно все много сложнее, чем мое убогое изложение состава красок иконописи и их значения. В настоящей же жизни у носителей ремесла могут быть разные условия, особые практические подходы, специфические требования среды, разница в самом мастерстве и темпераменте художников и много всяких других вещей.

— Эта технология может быть связана с богословскими идеями исихазма, нетварного света?

АБ: Думаю, да. Это отношение технологии искусства к его смыслу. Технология это не что-то абстрактное, независимое — можешь делать, что хочешь, лишь бы изображение получилось. В этом искусстве есть цельность, и для конечного результата методы, которыми ты создаешь изображение, не менее важны, чем умное понимание самого образа; технология участвует в смысловом содержании произведенного образа. Если два колера при ярком свете одинаковы для глаза, то если занести их в темную комнату и поставить свечку, вы увидите что то, что покрашено охрой (аморфным пигментом) потеряло цвет, превратилось в серое трудноразличимое пятно, а то, что покрашено киноварью (кристаллическим пигментом), будет видно как красный цвет.

— Насколько эта технология древняя?

АБ: Уже после встречи с Овчинниковым я прочел статью в американском журнале Scientific American 1983 года. Там было исследование пещерного ритуального комплекса в Ляско (Lascaux) в юго-западной Франции с росписями верхнего палеолита. Открыли пещеру в 1944 году и вместе с росписями обнаружили еще краски и инструменты художников. Как будто они только что все побросали и ушли. Все найденные там, краски (кроме угля) были сделаны из окружающих пещеру минеральных пород, белого пигмента у них не было. Но были два элемента: гематит — очень твердая железная руда кристаллической структуры — и пиролюзит — диоксид марганца — которые откуда-то привозили, поблизости его нет. Оба эти минерала имеют кристаллическую структуру. Вся палитра состояла из 12-ти пигментов, что довольно богато. Исследования самой росписи нашли, что все (!) колеры сложно-составные, и все они составлены согласно тому же принципу составления, который находят в и иконах. Это меня совершенно поразило. Представьте —по меньшей мере 20 тысяч лет опыта! Кроме того пещера эта была не жилая, т.е. в ней никто никогда постоянно не обитал, ею пользовались только в ритуальных целях. (прочтите исследования). Другое, что меня поразило, это был сам факт потребности в ритуальных изображениях. Ляско это сложный и глубокий пещерный комплекс, туда где находятся росписи, солнечный свет не попадает никогда. Все освещение, при котором работали мастера, состояло из замечательных искусных лампад, горевших на животном жире. Те же фрески в пещерах Сабереби были так же глубоко, как и эти в Ляско, туда свет физического солнца тоже не попадал никогда. Там, по необходимости, должен был быть иной свет другого солнца. Ляско это не единственный пещерный ритуальный комплекс с изображениями. После Ляско были открыты Альтамира, Шовет, Печ Мерле и др.

В иконописи этот метод прослеживается и в VI, и в X, и в XVI веке. В Третьяковке есть икона киевского времени Спас Эммануил с Архангелами. Ее писали два мастера. Левый ангел там написан другой рукой — похуже, послабее по сравнению с первым мастером, рука которого в образах Эммануила и правого ангела. И у этих двух художников разный принцип составления колеров. Более искусный мастер пользуется принципом составления цветов, о котором мы говорим, а второй мастер, который похуже, не знает этого принципа. Он не владел традицией, не знал того, что знал более опытный и хороший иконописец.

— Вы тоже смешиваете так пигменты, когда пишете?

АБ: Я стараюсь придерживаться этой технологии и так составлять краски. Это очень просто, когда навык появляется. Этот навык сроден кулинарии, приготовлению блюд со многими ингредиентами по сложным рецептам. Со временем вырабатывается навык и это делаешь, как и во всяком искусстве, почти автоматически. Но я не думаю, что это абсолютно необходимое требование. Краска состоит вообще из пигмента, который дает цвет, и связующего, который держит частички пигмента вместе и приклеивает их к поверхности грунта. Таким клеем может быть любое вещество: воск, клей животного происхождения, яйцо, акриловый полимер, высыхающие масла и вообще все подходящее и сподручное. Более существенно то, как сделана краска, то есть соотношение пигмента и связующего, характер пигментов, степень из помола. В нынешние времена иконы по большей части (во всяком случае здесь в Новом Свете) пишутся акриловыми красками прямо из тюбиков, и здесь разница очень большая между иконами, написанными традиционным методом и написанными такими фабричными красками. Это видно и это несомненно. Хотя мастерство глаза и руки — владения кистью — может быть очень хорошим даже с красками фабричными. Но это уже другая тема.

В США многие учатся писать иконы с репродукций на двухнедельных одноразовых или многоразовых платных курсах. Эти люди или никогда не видели настоящей иконы, или даже если они подходят к настоящей иконе, то продолжают видеть ее репродукцию, которая просто у них в голове. После таких курсов у людей должна быть хоть какая, но лицензия на производство икон — деньги заплачены. Это как гарантированное сатори на платных курсах просветления. Такие вот «fastfood иконы» здесь и производятся…

АГ: Я человек довольно беспринципный в этой области. Под влиянием о. Андрея я стал больше внимания уделять составлению пигментов. Конечно, лазурит и киноварь ничем не заменишь, потому что их покупные химические аналоги это абсолютно мертвые краски. Я пишу уже 20 лет разными красками, использую и акварель даже. Все краски составлять из пигментов я не могу себе позволить.

Икона в Церкви

— Итак, что мы имеем: в основном технология по смешиванию пигментов ушла и больше не считается чем-то необходимым, а иконы печатаются и в этом смысле перестают быть аутентичными. Является ли это все проблемой для Церкви?

АГ: Я думаю, что об этом надо говорить, это очень важно понимать, в чём различие между написанной иконой и напечатанной. Мы однажды спорили об этом с одним нашим священником, он приводил аргумент такой: я хочу иметь хорошую икону перед глазами, например, Рублёва, пускай и напечатанную, чего я буду твою мазню использовать для молитвы? Я ему говорю: а почему мы не используем на службе магнитофонную запись? Вот вам нравится, скажем, хор Валаамского монастыря, так поставьте диск на литургии, и молитесь. Служите под неё. Они вам будут петь, когда нужно — это сейчас несложно. Я искренне считаю, что это вещи одного порядка.

АБ: Но тут такой фактор: сейчас требуется огромное количество икон, а платить иконописцу люди не хотят… И получается многословность там, где может быть предпочтительнее молчание. Икона несомненно является необходимостью для человека при представлении воплощенного Слова, но загроможденность печатно-суррогатной продукцией может только мешать человеку находить образ.

АГ: Тут уже другой вопрос. Это нежелание вообще разуметь: а что реально нужно для молитвы. Вспомните древние иконостасы — там двух икон достаточно для храма. Некоторый необходимый набор. А сегодня у нас в храмах, особенно, если они не могут позволить себе роспись, всё завешено, чем попало. Я не понимаю, для чего это? Я даже не про качество икон. Вот зачем (я не хочу, чтобы меня поняли превратно, я православный человек и очень люблю и уважаю мучеников и святых), но зачем дома иметь всевозможные иконы, которым ты даже не молишься? Мы должны различать богословскую необходимость иконы — то, о чём говорил Седьмой Вселенский Собор, и нашу личную потребность. Были же многие святые, которые не имели икон из аскетических соображений — крестиком свяжут две палочки и молятся. Мы идём по улице, молимся молитвой Иисусовой, и не держим перед собой икону, то есть можно молиться без иконы.

АБ: Образ выше иконы и внутренний взор обращен к образу. Икона — это некое нам вспомоществование в поисках образа. Она, если употребить апостольские метафоры, некий детоводитель, мягкая пища младенцев. Может прийти время, когда мы станем ходить сами без поводыря и сможем есть твердую пищу.

АГ: Да, то есть всегда это должно быть «благодаря», а не «вопреки». И нам не нужно допускать в себе такое языческое отношение — чтобы что-то обязательно было перед глазами.

АБ: Мой друг, тоже иконописец, спросил как-то другого известного иконописца: «вот у тебя икона, когда ты молишься, ты смотришь на неё?» Тот ответил: «Нет, ты знаешь, не смотрю». Но присутствие образа реально, тем не менее. Конечно, есть контакт взора, но после этого контакта, должно быть следующее ему внутреннее присутствие.

— А если поставить вопрос так: что лучше — икона написанная, но не очень высокого вкуса и качества, или хорошая репродукция?

АБ: Вы сделали правильное замечание — как написанная. Ведь можно написать так, что это будет искажением образа, а не образом. Как написана икона — это важно, это ключ.

— Насколько важно, чтобы икона сочеталась со всем ансамблем храма, с его архитектурой, с его художественным языком?

АБ: Если иконы писались для храма, то они писались для определённого места, для определённого пространства, для определённого освещения. Иконописец понимал, какова будет динамика света, каково будет пространство — как она, икона, будет жить в этом пространстве. Если писать икону для огромного пространства, не зная этого, она не будет видна, она потеряется, будет болтаться в пустоте; или наоборот — написать икону большую для малого пространства, она тоже не будет восприниматься в свой цельности. Сейчас, когда иконы висят в музее, трудно представить, как они виделись, там где они были, кроме исключений, когда они сохранились на месте, в том же Синайском монастыре. Конечно были иконы и очень хорошие, так называемые келейные, производившиеся на продажу, для паломников и т.п. Они не привязаны к храмовому пространству, они другого характера.

АГ: Прекрасное раскрытие темы пространства храма — иеротопии — есть у Алексея Лидова. Он описывает, например, как патриарх Никон заказывал Иверскую икону в Новый Иерусалим — это же как продуманно все было! Но наша Церковь здесь, в Америке, не говоря уже о российских ИПЦ, ведет довольно бедное существование и не может себе позволить такие проекты. И в древности это мог позволить себе Ферапонтов монастырь, большие вотчины княжеские. У них были хорошие иконописцы, хорошие хоры, и церковное искусство процветало при богатых домах княжеских. Сегодня патриархийные иконописцы могут позволить себе делать большие проекты. Сразу продумывается всё — прежде всего, архитектурный замысел.

— Какие можно сформулировать критерии — что такое «хорошая» икона, и что такое «плохая» икона. Понятно, что есть правила и каноны, но как их правильно понять и применить? Или это только внутренняя интуиция, чутьё — эстетическое, христианское или какое-то ещё?

АБ: Я думаю, вот это чутье все и определяет, и этому «чутью» можно научиться.

АГ: Оно определяет, но и не ограничивает. Это же индивидуальное чутье.

— И оно может быть разным у всех.

АГ: Почему определенные иконы, Троица Рублёва, например, становятся общепринятыми святынями, как бы лик церковного искусства? Потому что какая-то рецепция происходит в Церкви, то есть общий вкус появляется. Общий вкус как совокупность индивидуальных вкусов. Это интересный момент, и однозначно на этот вопрос нельзя, конечно, ответить. Я думаю, есть какая-то протоспособность в человеке, Богом заложенная, отличать красивое от некрасивого. Если у кого-то её нет — это какое-то уродство, отклонение.

— Мы говорили о позднеантичной живописи, которая потом перешла в христианское искусство. Но тут возникает вопрос: если христиане тогда, в III-IV веке, пользовались современным им языком живописи, то можем ли мы также пользоваться современным нам языком светской культуры для того, чтобы что-то выразить? Или все-таки лучше придерживаться того, что сформировалось тогда, во время становления христианства?

АГ: Я не уверен, что вообще всерьез можно говорить о современном состоявшемся языке культуры и искусства. Не думаю, что иконопись может брать на вооружение какие-то современные течения, авангард, футуризм, разные эксперименты. Опять же, говорить, что надо держаться какого-то образца III века или XV — тоже неверно. Ведь язык Церкви — это живая жизнь.

АБ: Язык должен быть понятен всем в данной культуре. Хотя, как и в естественных языках, носители его владеют им (его грамматическим или лексическим составом) в разной мере. А если говорить о современном искусстве, тут скорее много индивидуальных языков разных художников. Я люблю Мондриана, но у него может быть совершенно другой язык, нежели язык других, современных ему художников, к примеру Пауля Клее. Они, конечно, ближе друг к другу, чем к поздней античности, но все равно они разные. Художник нового времени «выдумывает» свой язык. Языки могут со временем и доформироваться до чего-то вразумительного и стать элементами художественного языка эпохи. А у других эти языки могут быть мертворожденными. Смотрите, к примеру, кубизм (в обобщении), он может нравиться или не нравиться, но это полноценный и когерентный язык или, если находить его «родительский язык», то это, наверное, тот язык, на котором «говорил» Сезанн и так далее. Какие-то элементы современного искусства, наверное, можно использовать, и произвести нечто большее, чем плоские эклектические иллюстрации (такие работы я видел), но так как у меня нет ясного об этом представления, то я лучше об этом помолчу.

АГ: Мне очень близка всегда была мысль о цельности языка Церкви. Конечно, существуют разные культурные традиции. Есть греческая традиция, есть славянская традиция, русская, балканская. Но церковный язык един в каком-то смысле. Например, в церковной музыке, в песнопениях Церковь использует систему византийскую, греческое пение. А влияния оперной «итальянщины», может быть, сами по себе и прекрасны, но в Церкви неуместны. В Церкви это уже «козлогласия», как их называют старообрядцы. Или словесный язык Церкви — ведь бесконечно терпят крах попытки обновления языка, перевода на русский язык. Опять же я не хочу сказать, что это не нужно совсем, где-то украинцы служат на украинском, и слава Богу, молодцы. Украинский все-таки поближе к славянскому, но вот с современным русским ничего не получается. Очевидно, что тут есть градация «хуже-лучше»: одно более гармонично выражает некоторые идеи, смыслы, а другое хуже. Так же язык музыкальный, певческий, и язык иконописный, для меня, в общем, все это нечто единое.

АБ: Нельзя все свести к чему-то одному. Всегда были разные стили, разные подходы, разные вкусы. Были и иконы, предназначенные на рынок, были монастырские иконы, артельная работа, краснушки для паломников — то есть некоторая массовая продукция явно серийного характера, и в XIX веке, и гораздо раньше. Но было всегда что-то, что можно назвать церковным искусством в настоящем смысле слова, помогающее на пути познания, некое зеркало в котором видно, или может лучше – из которого смотрит на нас светоначальное лицо.

Беседовали Дмитрий Бирюков, Алена Чепель